令和7年都道府県地価調査が公表されました。

マイホーム購入を検討されている方にとっては、

地価がどうなっているかは気になるところではないでしょうか?

今回は、

日本の地価が今どのような状況にあるのか?

そしてなぜ東京などの「都会」と「地方」でこれほどまでに価格が違うのか?

その仕組みを分かりやすく解き明かしていきます。

今のトレンドは?

日本全体の大きな流れから見ていきます。

最新の調査結果が示す最も重要なポイントは、

全国の地価は4年連続で上昇しており、しかもその上昇ペースが加速しているということ。

地価調査の発表でも「景気が緩やかに回復している中、全体として上昇基調が続いている」

と分析されております。

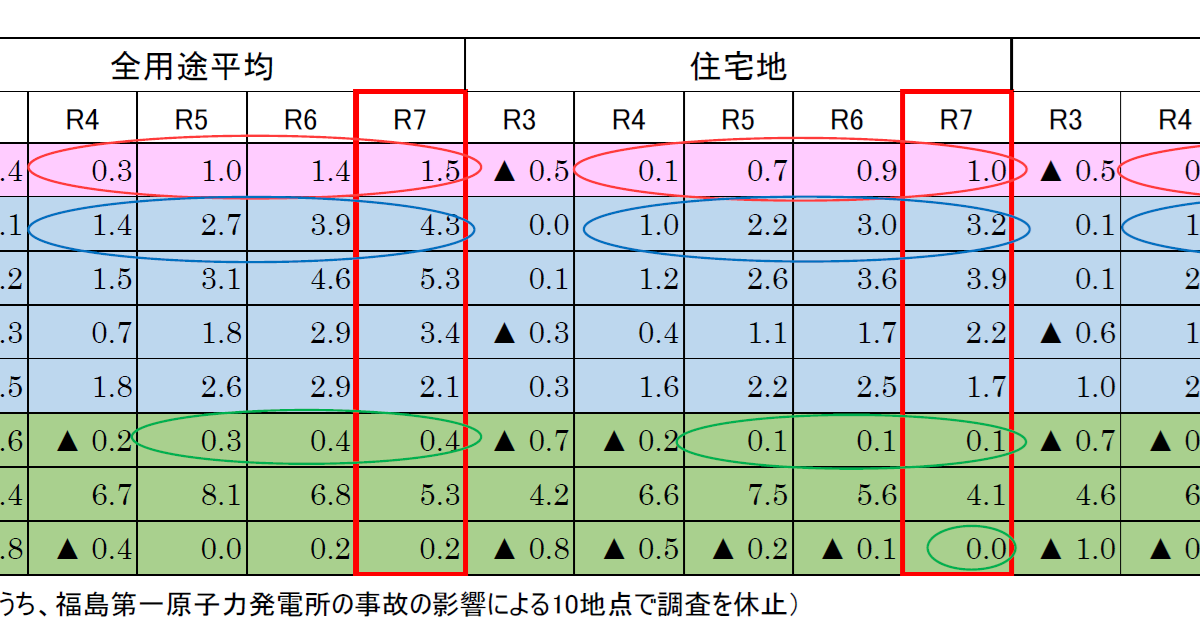

住宅地・商業地ともに上昇幅が拡大しており、ここ数年の推移を見ても一目瞭然です。

| 調査年 | 住宅地(前年比) | 商業地(前年比) |

| 令和5年 | +0.7% | +1.5% |

| 令和6年 | +0.9% | +2.4% |

| 令和7年 | +1.0% | +2.8% |

大都市と地方で、何故これほど違うのか?

全国平均では上昇していても、

その中身は地域によって大きく異なります。

「三大都市圏(東京・大阪・名古屋)」と「地方圏」の地価動向を比較しながら、

価格差が生まれる理由を探っていきます。

活気あふれる三大都市圏

三大都市圏(東京圏、大阪圏、名古屋圏)では、地価の上昇が力強く続いています。

特に東京圏と大阪圏では上昇の勢いが拡大しており、

活気のある状況がうかがえます。

一方で、名古屋圏では上昇は続いているものの、

その勢いは少し落ち着きを見せています。

三大都市圏で地価が上昇し続ける主な理由は、以下の3つのポイントに集約されます。

都市部の需要集中

特に東京や大阪の中心部では、投資としての需要が多いため

需要が供給を上回り、マンションなどの価格を押し上げています。

これは、購入者にとって価格競争が激しいことを意味しますが、

同時に将来的な資産価値の安定性にも繋がる要素の一つです。

企業の活動の活性化

在宅勤務から通勤にシフトに伴い、

オフィス需要の変化やコロナ明けのインバウンド需要が回復により

店舗、ホテルといった商業施設への需要が堅調です。

企業の収益性が向上していることが、商業地の価値を高める大きな要因となっていると言えます。

再開発の期待感

都心部で進む大規模な再開発事業は、

街の魅力を根本から向上させます。

将来の利便性やにぎわいへの期待感が、周辺の地価を力強く引き上げています。

変化の兆しが見える地方圏

地方圏の地価も、全体としては3年連続で上昇しています。

しかし、

その内訳は一緒くたではなく、場所によって状況は大きく異なります。

特に注目すべきは、「地方の主要4都市」と「それ以外の地域」の動向の違いです。

| 地域区分 | 令和7年の地価動向 |

| 地方主要問 *1) | 上昇は続いているものの、その勢いは2年連続でやや鈍化しています。とはいえ、依然として各地域の経済を牽引する中心地であることに変わりはありません。 |

| それ以外の地域 | 住宅地が平成8年から29年間続いた下落から、ついに「横ばい(0.0%)」に転換しました。これは歴史的な変化であり、長かった下落トレンドが底を打った可能性を示唆しています。 |

価格差を生む3つの要因

では、なぜ三大都市圏と地方圏でこれほどの価格差が生まれるのでしょうか?

その根本的な要因は、地価を動かす要因の違いにあります。

①人口と経済の集中度

人、モノ、金、情報が集まる大都市圏では、土地に対する需要が常に高く、

これが価格を押し上げる最大のエンジンとなっています。

②大規模な再開発

都市の価値を飛躍的に高める大規模な再開発は、主に大都市圏で活発に行われます。

これが地価上昇の強力なエンジンとして機能しています。

③局地的な経済トピック

地方圏では、全国的なトレンドとは別に、

特定の地域をピンポイントで活性化させる出来事が地価を動かす主要なエンジンになります。

例えば、大手企業の工場進出(特に半導体関連)や、

インバウンド観光の盛り上がりがこれにあたります。

これらの3つの要因の違いを理解した上で、

次に私たちの生活に直結する「住宅地」や「商業地」の価格を具体的に動かす要因を

さらに詳しく見ていきましょう。

何が価格を動かす?地価上昇・下落の注目ポイント

地価の「平均」の裏には、驚異的な上昇を見せるスター地域と、

依然として課題を抱える地域が存在します。

ここでは、令和7年の調査で特に際立った上昇・下落地点の具体例を挙げながら、

その価格を動かした「生きた要因」を解説します。

価格が上がりやすい地域の特徴

新しい産業の拠点

大手半導体メーカーの工場が進出した地域(例:北海道千歳市)では、

従業員や関連企業の住宅需要が急増しています。

さらに、

事務所や店舗、ホテルなどの需要も旺盛で、

住宅地・商業地ともに地価が大きく上昇しています。

国内外からの観光客に人気

インバウンド需要が回復した有名な観光地(例:東京浅草、岐阜県高山市)や

別荘・移住需要のあるリゾート地(例:北海道富良野市、長野県白馬村)では、

ホテルや住宅の需要が高まり、地価が強く押し上げられています。

子育て世代に選ばれる街

子育て支援が手厚く、若い世代の転入者が多い地域(例:千葉県流山市)では、

安定した住宅需要が地価をしっかりと支え、高い上昇傾向が続いています。

物流の要所

インターネット通販(eコマース)市場の拡大を背景に、

高速道路へのアクセスが良い工業地では、

大型物流施設の用地需要が非常に高まっております。

そのような要因により地価上昇につながっている。

価格が下がりやすい地域の特徴

自然災害からの影響

令和6年能登半島地震のように、大きな災害に見舞われた地域では、

依然として復興の途上にあり、地価の下落が続いています。

ただし、

今回の調査では下落の幅は縮小する傾向も見られます。

これらの具体的な要因を知ることで、

ニュースやデータだけでは見えにくい「なぜ、この場所の価格が動いているのか?」

という背景が理解できるようになります。

今後の見通しと、賢い不動産選びのヒント

これまでの分析を基に、将来の地価動向を予測し、

不動産購入を検討する皆さんへの具体的なアドバイスを贈ります。

地価の未来予測

まとめとしては、当面は全国的に緩やかな上昇基調が続く可能性が高いと予測します。

この見通しは、公式データに含まれる2つの短期的な指標によって裏付けられています。

第一に、1年を前半と後半に分けた地価の変動率データを見ると、

いずれの期間においてもプラス成長が続いており、

上昇の勢いが途切れていないことが確認できます。

第二に、そして同様に重要なのが、

全国で地価が「上昇」した地点の割合そのものが増加傾向にあることです。

これは、回復の動きがより広範囲に及んできていることを示しており、市場の底堅さを物語っています。

あなたの不動産選びへの3つのアドバイス

最後に、これからの不動産選びに役立つ3つのアドバイスをお伝えします。

①「平均」に惑わされず「地域ごとの物語」を読む 全国や都道府県の平均値はあくまで参考です。

大切なのは、あなたが購入を検討している市町村に、

どんな「価格を動かす要因」(半導体工場の進出、再開発計画、観光地の人気など)があるのかを具体的に調べることです。

その地域の持つ独自の「物語」を読み解くことが、価値ある不動産を見つける第一歩です。

②三大都市圏では「資産価値」と「予算」のバランスを考える 大都市圏の不動産は価格が高いですが、

その分、人口や経済が集中しているため資産価値が維持されやすいという大きなメリットがあります。

将来的な売却や賃貸も視野に入れつつ、ご自身のライフプランに合った無理のない予算計画を立てることが重要です。

③地方圏では「将来性」を見極める 地方圏の魅力は、何といっても価格の手頃さです。

特に「その他の地域」の住宅地が29年ぶりに下落から横ばいに転じた今、これまで注目されてこなかった地域にもチャンスが眠っている可能性があります。

その地域の人口が今後どうなるのか、

新しい産業が生まれる兆しはあるかなど、「将来性」をじっくりと見極める視点が成功の鍵となります。

まとめ

日本の地価が全体的に上昇傾向にあること、

しかしその背景には大都市圏の根強い需要と、地方圏における局地的な活性化という異なる物語があることを解説してきました。

令和7年度の地価調査を見ると、景気が緩やかに回復している中

三大都市圏では上昇傾向が拡大し、地方圏でも上昇傾向が継続し全体的に上昇傾向が続いているとされております。

しかしながら、現場感覚としては、

ベットタウンの住宅が値下げして再販売している物件も見受けられます。

今後は価格が上昇するエリアと価格停滞していくエリアの差が広がっていくともみられますので注意が必要です。

賢い不動産選びとは、単に価格の安い・高いで判断することではありません。

データという「地図」を手に、ご自身がこれから暮らす、あるいは投資する地域の「物語」を深く理解し、その未来に共感できるかどうかを見極める旅のようなものです。

これらの情報が皆さんの素晴らしい旅の一助となれば幸いです。

【不動産に関してのお悩みやご相談】

第三者的な立場でしっかりとアドバイスいたします。

まずはお気軽にお問合せください。<

株式会社ユー不動産コンサルタント

脇保雄麻

03-5830-7600

【お問合せ】